2024年11月2日(土)から2025年2月24日(月・休)まで、国立科学博物館にて特別展「鳥 ~ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統~」が開催されました。

本展覧会では、最新のゲノム解析に基づく系統分類を用いて、鳥類の体の構造や生態、進化の多様性を解説。鳥類の起源である恐竜から現生の鳥類まで、600点以上の剝製や骨格標本を展示し、鳥類に関する様々な理解を深めることができます。

私たちは展示企画・構成・設計・施工をお手伝いさせていただきました。

本展では、600点以上の展示物を効果的に配置しつつ、来場者にとって魅力的かつわかりやすい展示空間を作り上げることが求められました。展示構成の工夫や、様々な展示手法や見せ方を取り入れて、鳥の魅力を最大限に引き出すことを目指しました。

エントランス展示は、ロゴを印象的に配したシンプルで洗練されたデザインを採用。象徴的なクジャクと、小さく可愛い人気のシマエナガを並べて展示し、大きさの対比でも興味を引き付ける工夫を取り入れました。

導入部では「鳥とは?」という基本的な問いから、鳥類が持つ体の特徴について触れた後、鳥類の起源と進化について解説。現生鳥類の骨格や体の構造・特徴を紐解きながら、恐竜からの進化の過程を、系統分類の視点からわかりやすく紹介しました。

鳥は人間にとって大変身近で、目立つ象徴的な生き物です。展示の前半部では、鳥を通して生物の多様性や絶滅について考えるきっかけとなるよう、本展で鳥類を取り上げることの意味を感じて頂く構成となっています。

序章では「絶滅」について紹介し、標本をあえて恭しくケースの中に際立たせて展示。続く1章では常設のミュージアムを想起させるような全体的に落ち着いた雰囲気を演出し、解説や図解が見やすいよう、シャープでシンプルな設えに仕上げました。

本展の目玉となる「ペラゴルニス・サンデルシ」は、翼を広げると7メートルにもなる史上最大の飛翔する鳥類です。

現生の鳥類の研究者と、古生物の研究者の意見を合わせて、生体復元モデルの制作を試みました。恐竜の絶滅から中生代・新生代へ繋がるイメージを膨らませる展示となりました。

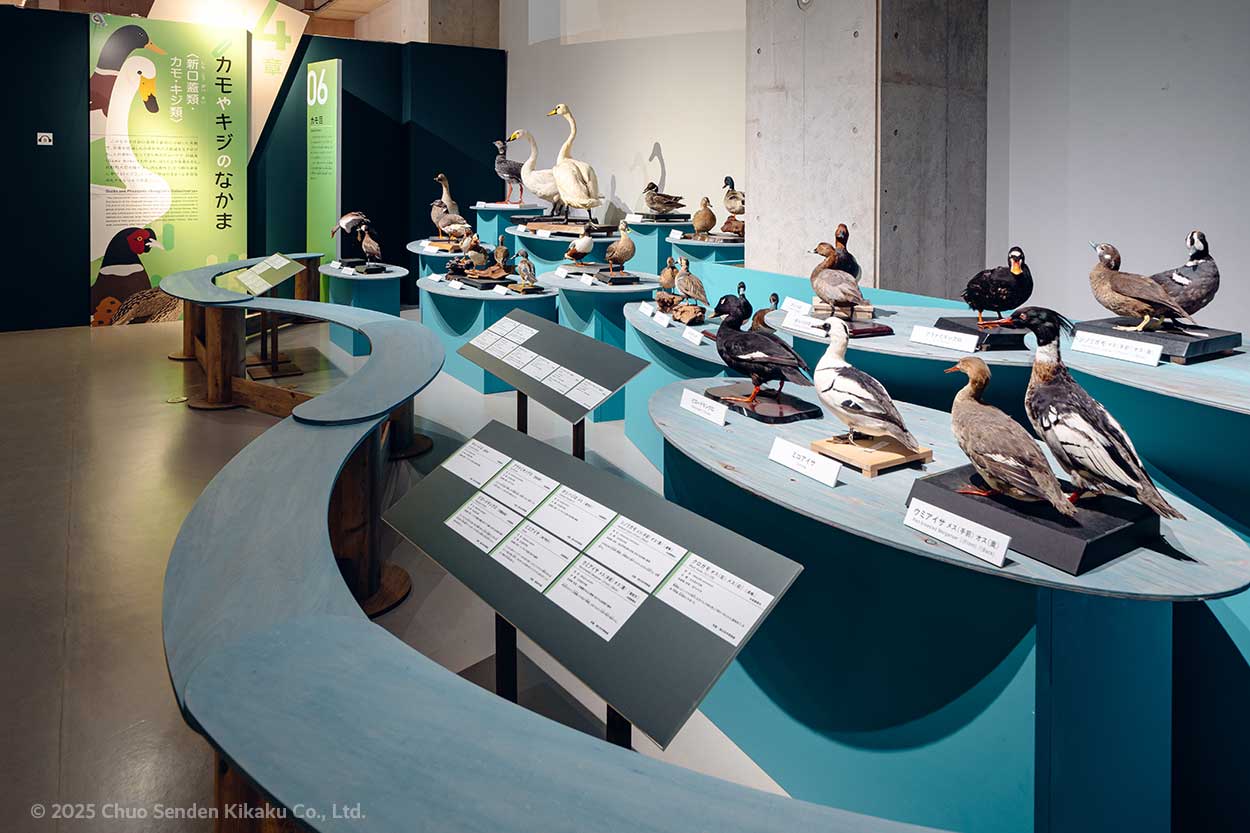

本展は、鳥類44目の種類の多さと、それぞれの多様な特徴を一様に知ることができる点が見どころの一つです。

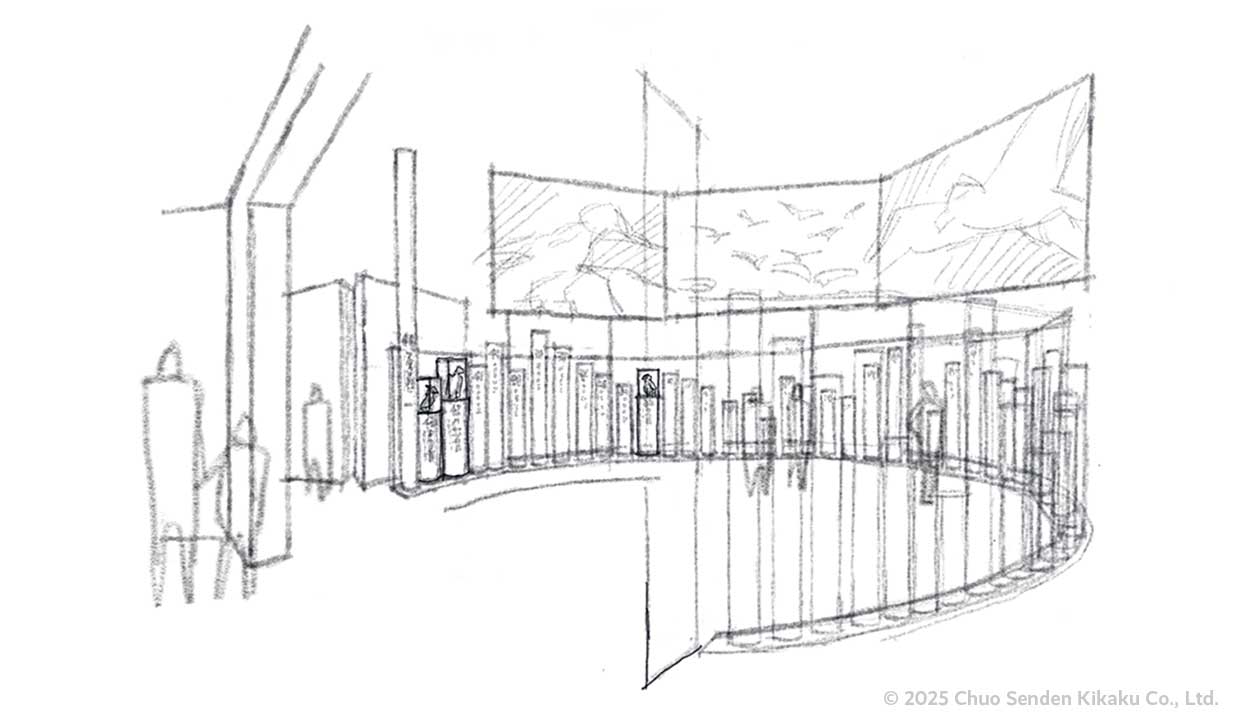

2章の「多様性サークル」では、鳥類44目の「目(もく)」ごとの種数の割合を円柱の立体オブジェで表現し、合わせて上部の大型映像でそれぞれ代表的な種を紹介。この先に続く展示の期待感を高めるダイナミックで象徴的な空間となりました。

鳥の生態に関するエピソードを伝える23個の「鳥のひみつ」コーナーでは、漫画やイラストを取り入れ、親しみやすくキャッチーに、フィールドノートをイメージしたデザインで来場者の興味を引き付けました。

さらに会場内の5か所に設けた「特集コーナー」が来場者からの注目を集めました。

6章の特集コーナー「猛禽大集合」では、高さが異なるピラミッド状の展示台に、くちばしの鋭い大型の鳥標本を一堂に並べることで、立体的で迫力のある展示表現を目指しました。勢ぞろいした標本の背面は木の枝を模した抜け感のある装飾と、視線を引き付けつつも空間に気の流れを感じさせる構成で、本展の目玉として人気のコーナーとなりました。

本展示の大きな課題は、600点以上の展示物をどのように魅力的に見せるかという点でした。特に小さな展示物が多いため、種ごとの特徴を際立たせつつ、迫力を引き出す工夫が求められました。

そこで、展示台のデザインや陳列のスタイルにこだわり、来場者の視線が自然と引き込まれる構成を設計。照明の当て方にも様々な工夫を施し、樹木を思わせるような照明支持材を設置するなど、各標本の魅力が最大限に伝わる展示空間を目指しました。

本展覧会では、巡回展を考慮した展示什器のデザインにも工夫を加えました。次の会場へ運ぶ際にも効率的に対応できるよう、折り畳み式や、分割できる汎用性のある什器を設計、採用しました。

また展示台の天板には木目のテクスチャが際立つ合板を採用するなど、氷山や海などの自然環境のイメージ演出にも効果を発揮しました。リユーザブルかつナチュラルな什器展開は、本展の目指していたサステナブルでデザイン的な空間創造のひとつでもあります。